Vicente Penalva Mora

Semblanza del Dios Hermes

Pues creo que Hesíodo y Homero, dada la época en que vivieron, me han precedido en cuatrocientos años y no en más, y ellos fueron los que crearon, en sus poemas, una teogonía para los griegos, dieron a los dioses sus epítetos, precisaron sus prerrogativas y competencias, y determinaron su fisonomía. (Herodoto, Libro II, 53.)

Las fuentes para conocer la naturaleza y atributos de Hermes provienen de las obras de Hesíodo -La Teogonía y Los Trabajos y los Días, y las de Homero, compuestas por el denominado corpus de los Himnos Homéricos. Junto a las alusiones que encontramos en los textos que componen el Ciclo Troyano, constituyeron, desde los albores de la cultura griega, el material literario para la popularización de la semblanza del Dios.

Los Himnos Homéricos son un conjunto de 32 o 34 poemas cortos -según los autores-, cada uno de ellos dedicado a un Dios; dos están dedicados a Hermes, el IV y XVIII, al que también se le menciona en sucesos que se relatan en los dedicados a Demeter (II) y Hestia (XXIX). Han sido objeto de varios estudios más o menos extensos, que podemos encontrar en una variedad de publicaciones((En castellano disponemos de una buena edición en la Colección Autores Clásicos de Editorial Gredos, con estudio introductorio de Alberto Bernabé Pajares. También http://es.wikipedia.org/wiki/Himno_hom%C3%A9rico)).

El Ciclo Troyano, comprende un conjunto de 8 textos de los que, por su integridad, La Iliada y La Odisea son los más importantes; el resto son una serie de fragmentos de poemas que completan la idea de lo que sucedió entre ambos relatos. Así, Las Ciprias trata de los sucesos anteriores a la guerra; La Etiópida, La Pequeña Ilíada y Iliupersis o El Saqueo de Ilión, los que tienen lugar durante o al finalizar; y Los Nostoi o Retornos y La Telegonía, al finalizar. Como referencia al contenido total de estas obras, han de leerse los resúmenes de la obra de Proclo La Crestomatía. Se ha realizado la reconstrucción del ciclo troyano empleando los Himnos Homéricos, las obras de Proclo y las de otros autores griegos y romanos (( Reconstrucción Ciclo Troyano en http://www.kelpienet.net/rea/bitroya.php. Un somero resumen -pero suficientemente clarificador, en http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_troyano#Il.C3.ADada#Il.C3.ADada)).

Asimismo, tenemos que recurrir a la pluralidad de menciones que aparecen en la tradición religiosa y literaria griega. Un estudio exhaustivo sobre Hermes esta a disposición en la URL http://www.theoi.com/Olympios/Hermes.html. De obligada lectura es Rol, Estilo y Función del Dios Hermes, de Fernando Schwarz, tan clarificador para nuestros estudios y prácticas filosóficas.

Finalmente, las figuraciones que encontramos en todo tipo de expresiones artísticas, sean estatuas, relieves, pinturas, nos ayudan a completar la visión de la presencia del Dios en tres mil años de historia. Esta documentación, junto a la bibliografía indicada al final de éste escrito, ha servido de consulta y guía para elaborar este trabajo monográfico((La investigación sobre Hermes es amplísima y la ha compendiado hace unos años Gérard Siebert (1990, pp 289-290). Destacan las siguientes obras: Raingeart (1935); Nilsson (1967, pp- 471-480); Otto (1961); Simon (1969, pp 295, ss); Séchan &/Leveque (1966, pp. 269-283); Jung y/Kerenyi (1963, pp. 51 ss); Walter (1971, pp. 271 a 303); Herter (1976); las dos obras de Kahn (1978; 1979) que sigue la intuición de Vernant (1965, pp. 135 ss), Bérard (1974, 49 ss.). Una síntesis en la enciclopedia virtual Wikipedia (en castellano http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes)).

Por lo heterogéneo de sus atributos consideramos a Hermes un dios polifacético, que rehúsa de las explicaciones globales y simples. Dios mensajero de Zeus, protector del comercio y las leyes de hospitalidad; Regente de las puertas, los caminos y protector de los viajeros; Impulsa el conocimiento mediante aprendizaje, la memoria, escritura y el elocuente discurso – que tiene como fin hacer mejores a los oyentes haciendo que prevalezca la justicia- pero también del silencio, pues cuando se producía en una reunión se decía “ha entrado Hermes”.

Es inventor y está presente en los gimnasios como protector de los Atletas; es el patrón de Arcadia. Estos, y otros tantos mas, son los aspectos de nuestro Dios. Como los otros Olímpicos tenía templos y altares en una diversidad de lugares, como los de celebración de mercado, los gimnasios y los santuarios-caverna. En su favor se han encontrado gran cantidad de inscripciones en el ágora de Atenas y fue el dios presente en los mojones que se colocaban en las vías y caminos (hermas), conteniendo dos epigramas, uno para indicar la situación en el espacio y una orientación (“Hermes declara que está colocado entre la ciudad y tal demo”) y otro para educar al viajero, mediante máximas de sabiduría, como “camina con pensamientos justos” o “no engañes a tu amigo”(( Platón, Hiparco o el Codicioso, 228d)). Fue un dios muy popular y familiar.

Esta variedad expresa advocaciones religiosas de origen cultural, es decir, pertenece a la religión exotérica, expresada en los casi ochenta epítetos que matizan la devoción y piedad griega a Hermes. Así, entre otros, en La Iliada se le llama Hermes, Mensajero argicida, …El benéfico de prudente espíritu, …Poderoso y benéfico, y en La Odisea; Hermes, del áureo bastos. En otras ocasiones se le menciona empleando un apelativo, sobrenombre que reemplaza al propio del Dios. Es sabido que Hermes era el dios de la buena fortuna, hasta el punto de que un hallazgo feliz se denominaba “hérmaion” y un golpe de suerte «golpe de Hermes”.

Lo que parece esencial es su carácter de mediador e intermediario, vinculando el rol de la comunicación. Como heraldo de Zeus une la región del Olimpo con el mundo de los hombres. Es clave en el movimiento y la comunicación en el espacio y define el nexo entre los ámbitos diversos que estructuran el imaginario social y religioso griego, como ha intuido J. P. Vernant y ha desarrollado L. Kahn (( J. P. Vernant Mito y pensamiento en la Grecia antigua Barcelona, 1983. trad. de la ed. de París de 1965 por Lopez Borillo, pp. 135 Ss.); L. Kahn, Herméspasseou les ambiguités de communication (París, 1978), y “Hermés, la frontiére et l’identité’ (Xlema 4, 1919, 201 ss.)). Está presente en los extremos y los límites, indicando las demarcaciones de las cosas físicas y no físicas, como son las que se encuentran en la geografía de la pólis y su estructura territorial, y las que se encuentran en la topografía mítica, moral o social. Asiste al viajero y le acompaña cuando traspasa la frontera, el límite y, saliendo de su patria, de su mundo – convirtiéndose en extranjero- se aventura en los territorios ignotos.

Se presenta especialmente en el umbral que separa el mundo de los hombres del inframundo, invocándosele en las celebraciones del retorno anual de Perséfone para hacer fructificar la tierra,

una ascensión que requiere que se comuniquen lo terrestre y lo telúrico.

Su acción se extiende por los espacios abiertos, siendo entonces contraposición de Hestia, el espacio íntimo y del hogar. Por medio de su hijo/a Hermafrodito conecta con el territorio ambiguo de la indeterminación sexual, característica andrógina que se rastrea en algunas representaciones arcaicas. Algunos de estos aspectos tienen sus primeras referencias en las obras de Homero.

Como hemos indicado, es heraldo de Zeus y une el Olimpo con el mundo de los hombres, lo que se hace referencia en La Iliada (( Canto XXIV, 22)). en el siguiente pasaje:

“De tal manera Aquileo, enojado, insultaba al divino Héctor. Compadecidos de éste los bienaventurados dioses, instigaban al vigilante Argifontes a que hurtase el cadáver. A todos les placía tal propósito, menos a Hera, a Poseidón y a la virgen de los brillantes ojos, que odiaban como antes a la sagrada Ilión, a Príamo y a su pueblo por la injuria que Alejandro [Paris] infiriera a las diosas cuando fueron a su cabaña y declaró vencedora a la que le había ofrecido funesta liviandad”.

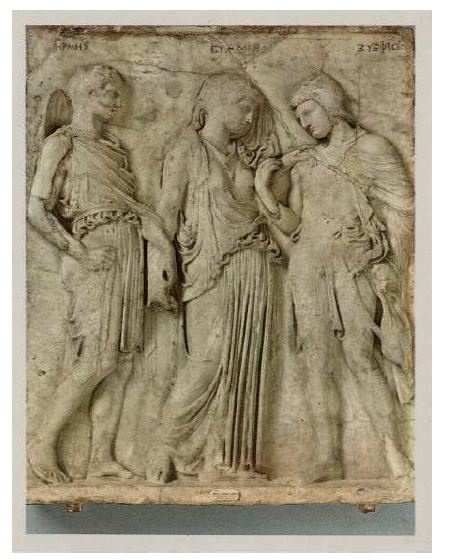

La mención de la injuria que Paris infiere a las Diosas son hechos que tuvieron lugar antes de la guerra que se relata; se trata de un elemento mítico-histórico con el que sus oyentes estaban familiarizados, y en él aparece Hermes llevándolas ante la presencia de Paris. El suceso se encuentra desarrollado en Las Ciprias, es narrada con más detalle por Ovidio (( Heroidas “v. 35f Enone a Paris”, y en “xvi.71ff, 149–152 Paris a Helena”)),

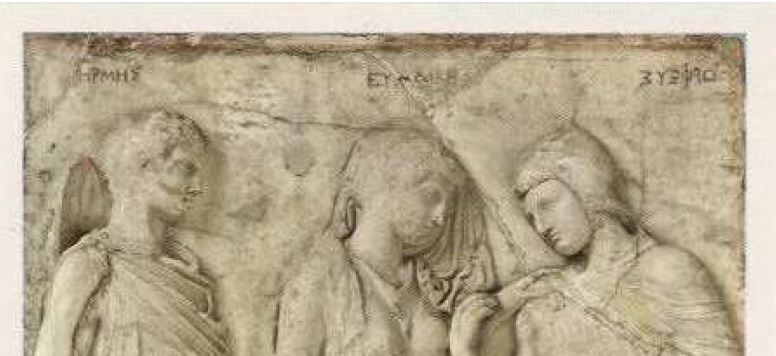

Luciano (( Diálogos de los Dioses, 20 )) e Higinio (( Fábulas 92)); Eurípides también lo menciona en algunas de sus tragedias ((Andrómaca, 284; Helena, 676)), y Pausanias (( Descripción de Grecia, V.19.5)) la describe el cofre votivo de marfil y oro del tirano del Clipselo (s. VII a.C.) en Olimpia, de la siguiente manera «Hermes llevando a Alejandro [Paris] el hijo de Priamo, las diosas cuya belleza ha de juzgar, siendo la inscripción sobre ellos: “Aquí está Hermes, quien indica a Alejandro que debe decidir sobre la belleza de Hera, Atenea y Afrodita».

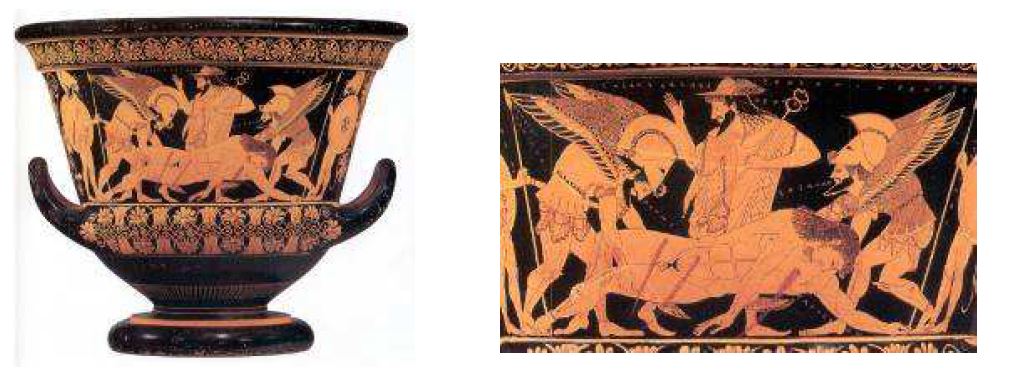

Al margen de otras claves interpretativas que contiene el suceso, Hermes actúa como guía de las Diosas, que se asocia a la misión de mensajero del dictamen de Zeus. Conduciéndolas ante la presencia de Paris, que se encontraba en el monte Ida pastoreando los rebaños reales, se las presentó, y le dijo: “Nada temas. Las diosas vienen a ti para tomarte por árbitro. Te han elegido para que decidas cual de las tres es la más hermosa. Zeus te ordena que ejerzas esta función de juez; no te rehusará su protección y asistencia” (( El relato refiere que la hermosa nereida Tetis fue pretendida por Zeus y Poseidón. Sin embargo, Prometeo vaticina que tendría un hijo que llegaría a ser más poderoso que el padre, lo que hizo desistir a ambos dioses de mantener relación con ella. Tras deliberación, se eligió al mortal Peleo para desposarla, del cual concibió a su futuro hijo, Aquiles. A su boda fueron invitados todos los dioses salvo Eris, la diosa de la discordia. Despechada apareció de repente en medio de los esponsales y arrojó una manzana de oro entre los asistentes con la inscripción “para la más hermosa”. Como las tres diosas presentes, Hera, Atenea y Afrodita, pretendieron tal distinción, se planteó dirimir la cuestión, pero ninguno de los dioses presentes se atrevió y convinieron que fuese un inocente mortal quien decidiera: fue elegido Paris. Hijo de Priamo, rey de Troya, que tenía por sobrenombre Alejandro, protector de hombres. Cada diosa hizo valer sus méritos al título de… pero, además, Hera se compromete a hacerle soberano de Asia y las riquezas; Atenea le ofrece la prudencia, la victoria y la fama en todos los combates, y Afrodita le brinda el amor de la mortal más hermosa de Grecia. Como en realidad Afrodita era la más bella de todas, Paris fue sincero, y le ofrece la manzana. Hera y Atenea no estuvieron conformes con la decisión, y se convirtieron en enemigas acérrimas de Troya. París vivía en los montes de Ida, pues cuando nació, Hécabe -su madre- soñó con una antorcha, lo que fue interpretado como un símbolo del incendio de la ciudad y ante la posibilidad de que fuera un presagio de males, decidió abandonarlo en un bosque, donde unos pastores le recogieron y criaron; se ocupaba de los rebaños reales)).

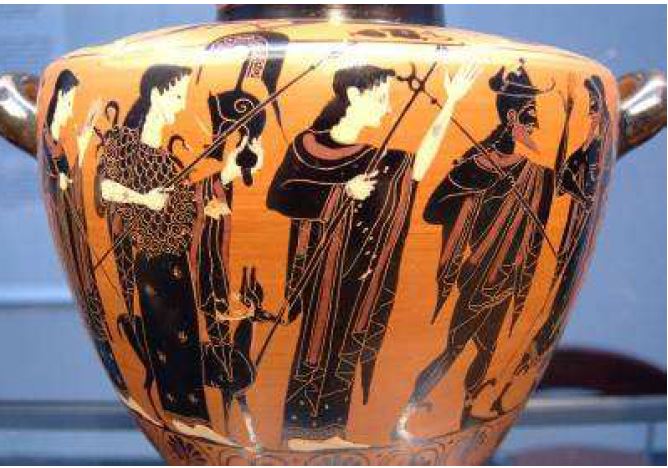

De la importancia del relato en el imaginario heleno trasladado al mundo occidental nos podemos hacer idea por el hecho de que fue un tema constantemente figurado, desde los pintores griegos de cerámica del siglo VI a.C., los mosaicos romanos y los relieves renacentistas hasta las pinturas de los artistas modernos y contemporáneos (( Repertorio de estas imágenes en http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Judgement_of_Paris)).

Esta cualidad para franquear fronteras y entrar en otros espacios o regiones de la realidad, se expresa cuando realiza acciones entre los dioses, o se hace presente en los sueños de los hombres, o cuando asume la protección del viajero al mundo subterráneo, donde viajan las almas de los difuntos para tener su última morada, bien sea en el tártaro o en la isla de los bienaventurados. En varios textos de la literatura griega le encontramos guiándolas a esa región, siendo la que se mencionan en las obras de Homero las más antiguas. Al ayudarles a encontrar el camino y acompañarles en ese viaje, le vale el apelativo de ψυχοπομπóς (psychopompós), de psyche, «alma», y pompós, «el que guía o conduce». En este trabajo nos ocupamos de esta función de Hermes.

Hermes, guía de Almas

Es una función que desempeña desde la época arcaica griega. Era creencia entre los griegos que la vida del alma no se acaba con la muerte del cuerpo, sino que tiene un destino de castigo o bienaventuranza final en el mundo subterráneo, que como Platón nos relata dependerá de los actos que se hayan realizado en la vida (( Gorgias, 524b, Mito del Destino Final del Alma)). A este estado post-morten llegaba el alma difunta tras un viaje en el que la acompañaba Hermes. Esa región subterránea, dominio del Dios Hades, era respetada y temida. Mención aparte de los Dioses y Semidioses, los únicos que se aventuran a entrar vivos son todos héroes (Odiseo, Eneas, Teseo), y ninguno estuvo muy contento de lo que presenciaron. Cuando Odiseo baja al Erebo para consultar al adivino Tiresias sobre las circunstancias en que se desarrollará su regreso a Ítaca, se encontró con el alma de Aquiles -que había fallecido tras la certera flecha en su mortal talón- que le muestra su desagrado por esa región diciéndole que “No me hables con dulzura de la muerte, glorioso Odiseo. Preferiría servir como mercenario a otro antes que ser el señor de los muertos que han perecido”((Odisea XI, 488)).

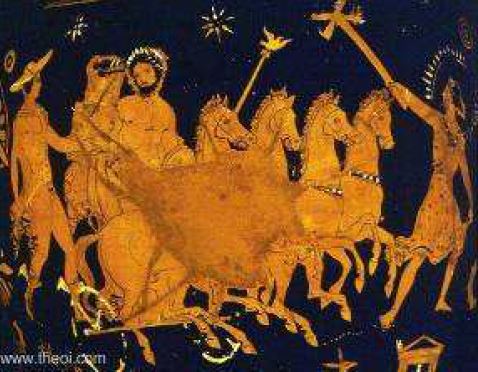

En este mundo parece que Hermes se mueve con cierta facilidad. Así se nos presenta cuando se afirma que “Él solo fuera el mensajero perfecto para Hades, el cual, por poco dado a los dones que sea, le concederá una recompensa y no la más pequeña”(( Himnos Homéricos. Himno IV “A Hermes “, 570 )). No se explícita de donde le proviene la facultad que le hace idóneo para esa función, la que identificamos concretada en el Himno a Deméter, cuando Zeus le encarga que, con suaves palabras, convenza a Hades para que libere a Perséfone “y trajera a la sacra Perséfone desde la nebulosa tiniebla hasta la luz, entre los dioses, a fin de que su madre, al verla con sus ojos, cesara en su cólera”. Hermes viaja a la mansión de Hades, le traslada el dictamen de Zeus y, aceptándolo, se nos relata cómo Hermes cumple su misión de la siguiente manera “Delante del áureo carro enganchó sus inmortales corceles el que de muchos es soberano, Aidoneo. Subió ella al carro. A su lado, el poderoso Argicida, tomando las riendas y el látigo en sus manos, lo guio fuera del palacio. Ambos corceles volaban, no mal de su grado. Raudamente recorrieron los largos caminos. Ni el mar, ni el agua de los ríos, ni los valles herbosos contenían el ímpetu de los inmortales corceles. Ni siquiera las cumbres, sino que sobre ellas hendían en su marcha el denso aire. Se detuvo Hermes, que los guiaba, allá donde permanecía la bien coronada Demeter, delante del templo fragante de incienso”(( Himnos Homéricos . Himno II “A Deméter”, 335 – 385)).

En otros lugares de la religión griega, le encontramos realizando ese rol de guía por el Erebo. Por ejemplo, en la epopeya de Heracles, Euristeo le pone la prueba de traerse el Cerbero desde el mundo subterráneo a la tierra, y emprende ese viaje acompañado de Hermes. Asimismo, el mismo Hades no puede retornar a su propio reino sin que le abra el camino.

Encontramos en los relatos y figuraciones de los ritos funerarios como Hermes asiste al alma del difunto en una mediación hacia el más allá. En este aspecto, se relaciona con Hypnos, Thanatos, Ker, Caronte, Hécate y Hades. Está presente cuando se recoge el cuerpo del guerrero muerto en el campo de batalla para ser trasladado al lugar donde se celebrará los ritos funerarios en su honor; espera al alma difunta en la tumba donde se deposita su cuerpo; le acompaña durante el viaje, asegurando su encuentro con Caronte en la ribera del Aqueronte, y, finalmente, la deja en el momento del juicio final, en el que –incluso- en algunas representaciones se le encuentra realizando. Veremos a continuación estos procesos.

En La Iliada se relata que Hermes acompaña a Priamo ante la presencia de Aquiles, para recoger el cuerpo fallecido de su hijo Héctor (( Canto XXIV, 330 y ss)). Entonces -como ahora- el dolor por la muerte de las personas amadas no encuentra descanso sin haber celebrado los ritos fúnebres, y se tiene cuidado que el cuerpo del guerrero no sufra ultraje. Aquiles mató a Héctor y está destrozando el cadáver, como juró haría en venganza porque dio muerte a su amigo Patroclo; es implacable y parece no va a ceder ante nada. Pero Priamo está decidido a ir a pedirle el cuerpo. Entonces, en medio de la noche, se presenta ante él “la figura de un joven príncipe”, que es Hermes, y Priamo le dice que “acepta de mi parte esta bella copa, y a cambio protégeme y escóltame con el favor divino, hasta llegar a la tienda del Pelida”. Atravesando el territorio que media entre Troya y el campamento de los griegos, se presentan ante Aquiles. La escena final es muy emotiva. Tras el encuentro, Aquiles ve en Priamo a su viejo padre, y Príamo en Aquiles algo honorable que sabía anidaba en sus hijos. Es un momento de tremenda humanidad en que los dos lamentan la pérdida de los seres queridos, y al final Aquiles le entrega el cadáver; es el momento de humanidad en una guerra entre dos pueblos que se habían jurado extinguir, pero aún así conservan la cordura por las cosas sagradas. Aquí, entonces, encontramos a Hermes como mediador y su presencia siempre es benefactora en el cuidado del alma difunta.

Esta presencia de Hermes en el rescate y traslado del cuerpo del guerrero fallecido en el campo de batalla se observa en una figuración del canto XVI de Ilíada (665-680). El troyano Sarpedón había sido muerto por Patroclo, y Zeus encarga a Apolo que lo recoja y lleve a Licia, donde hermanos y parientes habrían de realizar las exequias. Para ello se vale de Hypnos y Thanatos. En ese acto y “viaje” se encuentra presente Hermes, en una demostración más de su papel de acompañante, que se corresponde perfectamente con su cometido de deidad de los umbrales.

El papel psicopómpico de Hermes en La Odisea se encuentra en el relato del viaje de las almas difuntas al Erebo, a través de las aberturas en la Tierra, más allá del río Océano y las puertas del Sol (poniente), hasta su destino final de descanso (( Canto XXIV 1-5)).

“El cilenio Hermes llamaba las almas de los pretendientes, teniendo en su mano la hermosa áurea vara con la cual adormece los ojos de cuantos quiere o despierta a los que duermen. Empleábala entonces para mover o guiar las almas y éstas le seguían profiriendo estridentes gritos. Como los murciélagos revolotean chillando en lo más hondo de una vasta gruta si alguno de ellos se separa del racimo colgado de la peña, pues se traban los unos con los otros, de la misma suerte las almas andaban chillando y el benéfico Hermes, que las precedía, llevábalas por lóbregos senderos. Traspusieron en primer lugar las corrientes del Océano y la roca de Léucade, después las puertas del Sol y el país de los Sueños y pronto llegaron a la pradera de asfódelos donde residen las almas, que son imágenes de los difuntos”.

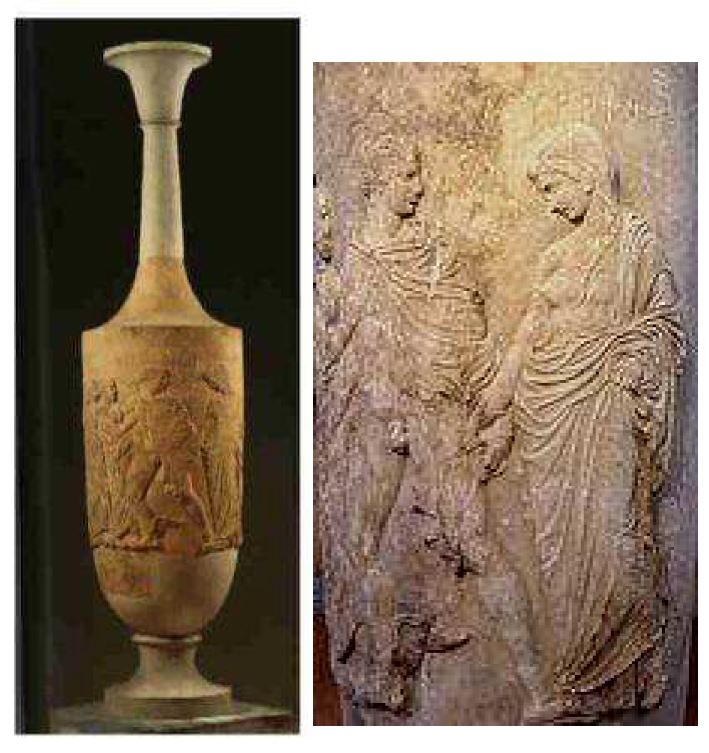

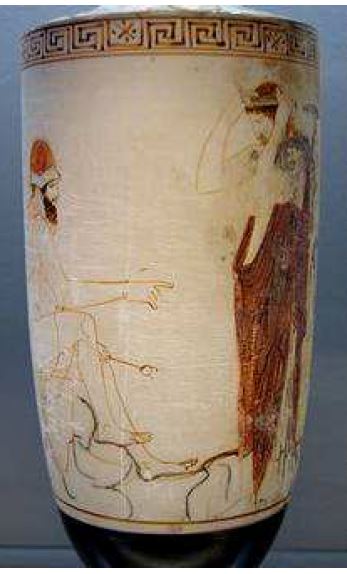

Este testimonio literario provee parte de la visión que los griegos tenían del destino final del alma, y del viaje que hasta él tenían que hacer, que no hace sola sino que está acompañada. Así se figuran en los lecitos. Resulta llamativo que en la figuración solo lleva el caduceo (carece del pétaso de viajero y de los talones alados), cuando en la imagen donde se representa a Hermes conduciendo a Perséfone – que hemos visto anteriormente- sí que los lleva.

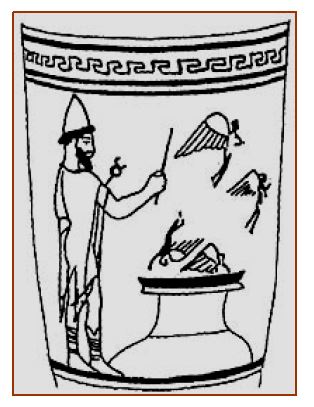

En otras representaciones se encuentra un poco de dificultad en la interpretación de la acción que Hermes desempeña. En un lecito que se encuentra en la Universidad de Jena. Hermes lleva el kērýkeion en la mano izquierda, levanta en la derecha una varita y parece que realiza una acción mágica por la cual hace emerger de la boca de un píthos unos eidolón, que ascienden volando. Como en el caso anterior, Hermes no tiene los talones alados ni el pétaso de viajero, y lleva en la cabeza un pîlos, que nos sugiere que está actuando como un mago. La interpretaciones de esta figuración son controvertidas (( J. Harrison intentó relacionarla con la fiesta ateniense (y jonia) de las Antesterias; Rohde la interpretó con el momento en el que los difuntos (denominados kêres) emergían del más allá y banqueteaban con los vivos hasta que eran expulsados con una fórmula imprecatoria. Otros autores han criticado estas interpretaciones)), aunque es evidente la posición de Hermes en el umbral de dos estados del alma. Otra representación en los que aparece en esa “posible” actividad de “despertar” el alma difunta y que está poco clara, la tenemos en una serie de placas marmóreas esculpidas que se encontraron en Atenas, que han sido interpretadas por Semmi Karouzou como Hermes, aunque lo gastado del relieve convierte la atribución en problemática. En estos casos, las imágenes pudieran encontrar su explicación en aspectos de los ritos funerarios o temas religiosos distintos a la Deuteronékyia de la Odisea que antes hemos aludido.

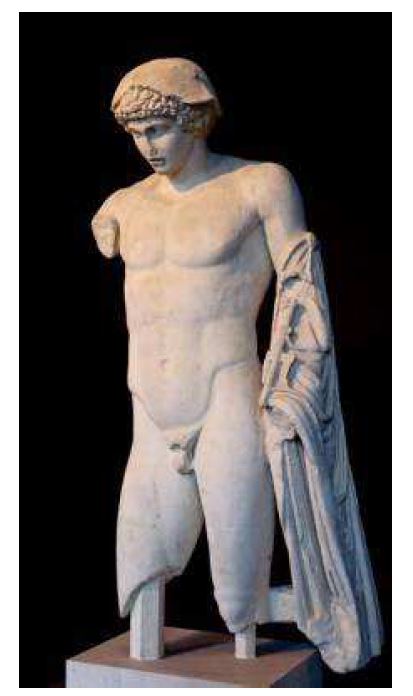

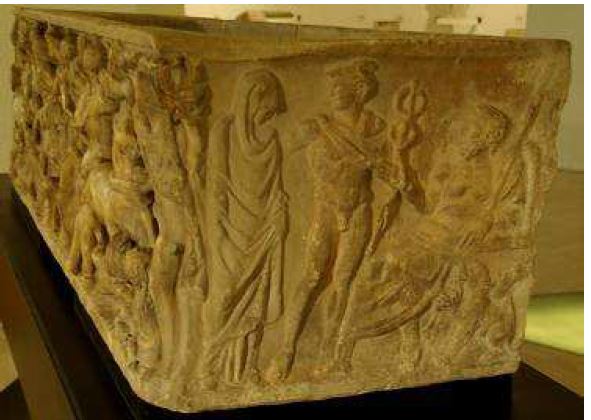

Hermes aparece representado en solitario en algunas estatuas que, por la similitud con las figuraciones que de él encontramos en los lecitos, hacen

pensar que se tratan de Hermes psicopompo. Se parte del criterio de que es el contexto o las características iconográficas los que permiten identificarle como señor del umbral del más allá. Semmi Karouzou defiende -por medio de diversos paralelos- que el célebre Hermes «Ludovisi» debe ser un psychopompós. También aparecerá así en los relieves de los sarcófagos y

pinturas en tumbas de la época helenística, que servirá de modelo para los de la época romana.

El viaje es un descenso al mundo subterráneo, al Erebo, una región desconocida para el alma. Es un mundo de sombras, tenebroso, donde es fácil perderse. Es necesario un protector, un guía que esté capacitado para

asegurar el éxito. Hermes es el benéfico Dios del que se espera ayuda en esa misión. Una inscripción epigráfica en una tumba expresa ese deseo final:

“Dicen que está a la derecha el camino que sigue Hermes con los buenos hacia Radamantis; por allí a casa de Hades, aquel que a los pueblos conduce, Aristónoo, el hijo de Queréstrato, fuese”(( Antología Palatina de Epigramas Helenísticos. Editorial Gredos)).

En otros pasajes de la religión griega también se hace mención a esta labor de Hermes. En los Himnos Órficos que nos han quedado(( Unos que se fechan en la época imperial, aunque es posible que sean copias romanas de textos griegos más antiguos, adaptados a la mentalidad latina)), el dedicado a Hermes (XXXVIII) no la menciona, pero sí en algún otro (LVII, 6 ss,)).

“Tú, que habitas el inexorable sendero del Cocito, impuesto por el destino, que guías las almas de los mortales al fondo de la tierra, Hermes, hijo de Dioniso, que danza con delirio báquico, y de la doncella pafia, esto es, […] que frecuentas la sagrada mansión de Perséfone, asistiendo a las almas de funesto sino, bajo tierra, como acompañante, a las que conduces, cuando les llega el día fijado de su destino, porque todo lo seduces, hipnotizador, con tu caduceo mágico, y de nuevo despiertas a los que están dormidos. Pues te dio la diosa Perséfone el honor de acompañar a las almas eternas de los mortales por el camino que lleva al ancho Tártaro. Bienaventurado, envía, pues, te lo ruego, a tus iniciados un fausto final a sus labores.»

En la iconografía relativa al episodio de Orfeo y Euridice, se representa a Hermes reteniendo a Euridice y conduciéndola a la mansión de Hades,

después de que Orfeo mirase atrás para ver a su esposa por segunda vez.

Algunos autores de teatro se refirieron en sus obras a estas actividades de Hermes. Esquilo comienza las Coéforas con una invocación de

Orestes en los siguientes términos: “Hermes subterráneo, en atención al poder que tuvo mi padre, sé para mí -te lo suplico- salvador y aliado, pues llego a esta tierra y vuelvo del exilio […] y junto al túmulo de esta

tumba envío a mi padre el mensaje de que me oiga, me escuche …”. Sófocles le otorga el papel de conductor a los Infiernos cuando Electra también solicita su ayuda para llevar su mensaje a la morada de su

padre y que sean oídas sus plegarias(( Tragedias, Electra, 110 y 1395)). En La Travesía o el Tirano, de Luciano, aparece Hermes conduciendo a las almas de los difuntos hasta donde se encuentra Caronte dispuesto con su barca a cruzar el rio Aqueronte.

Es probable que en las conversaciones filosóficas que los griegos trataron sobre el tema de la muerte, también se aludiera a Hermes. Sócrates le tendría veneración: fue él quien hizo una estatua que presidía la entrada de la Acrópolis, como nos cuenta Pausanias(( Pausanias, Descripción de Grecia)). Platón también le debió de tener profunda devoción, pues en la Academia tenía un altar, acompañado de los de Las Musas, Atenea y Herakles, y en el Fedón (107b) sentencia que “nuestra alma es inmortal e imperecedera, y de verdad existirán nuestras almas en el Hades”, para más adelante, mencionar (implícitamente) la función psicopómpica de Hermes:

“Se cuenta eso de que, cuando cada uno muere, el daímon de cada uno, el que le cupo en suerte

en vida, ése intenta llevarlo hacia un cierto lugar, en donde es preciso que los congregados sean

sentenciados para marchar hacia el Hades en compañía del guía aquel al que le está encomendado dirigirlos de aquí hasta allí [HERMES, cabe entenderse]. Y una vez que allí reciben lo que deben recibir y permanecen el tiempo que deben, de nuevo en sentido inverso los reconduce el guía [HERMES, cabe entenderse] a través de muchos y amplios períodos de tiempo. No es, por tanto, el viaje como dice el Télefo de Esquilo. Pues él dice que es sencillo el sendero que conduce al Hades; pero me parece que ni es sencillo ni único. Pues, de serlo, no se necesitarían guías, ya que entonces ninguno se extraviaría nunca, por ser único el camino.

Ahora, empero, parece que presenta muchas bifurcaciones y encrucijadas. Lo digo conjeturándolo por los ritos fúnebres y las ceremonias habituales de aquí. Ciertamente el alma ordenada y sensata sigue y no ignora lo que tiene ante sí. Pero la que estuvo apasionada de su cuerpo, como decía en lo…”

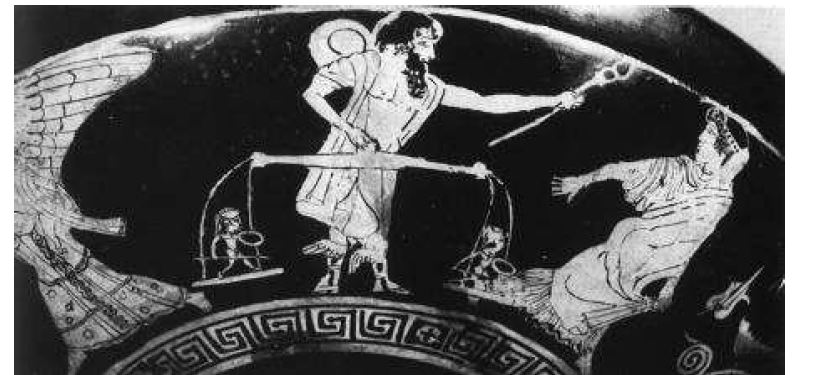

Asimismo Hermes presidie las escenas de psicostasia que desarrollan un motivo célebre de la Ilíada -que también trató Artino de Mileto- y al que Esquilo dedicó una tragedia perdida. Hermes se figura pesando y comparando los destinos, en una figuración diferente de la homérica (en la que el dios de la balanza era Zeus).

Cuando se produce la asimilación de la religión griega por la cultura romana, Hermes se convierte en el Dios Mercurio, conservando casi íntegramente los atributos y características que como Dios griego poseía (talones alados, pétaso, caduceo, etc). Mercurio no aparecía entre los numera di indigetes de la primitiva religión romana, y subsumió a los antiguos Dei Lucrii cuando la religión romana se sincretiza con la griega durante la época de la república romana, en torno a principios del s. III a.C. Mercurio fue el psicopompo de los romanos, llevando las almas de los recién fallecidos ante la presencia de Plutón; así se nos figura en los relieves de los sarcófagos romanos, junto a los aspectos memorables de la vida del difunto que le harán valer una vida de bienaventuranza en los Campos Eliseos.

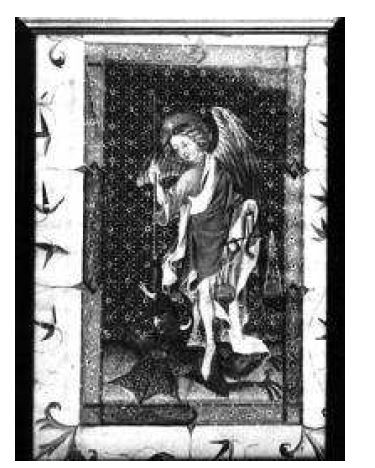

Tras la consolidación del cristianismo a partir del siglo lV se produce en su seno ideológico la adopción de ciertos aspectos de la antigua religión greco-romana. En lo que concierne a nuestro tema, es el Arcángel San Miguel quien asume el rol de psicopompo que hasta entonces había venido desempeñando Hermes, el cual no tenía, pues no se la menciona como propia en ninguna de las tradiciones literarias religiosas de la época -judía o católica-romana. El historiador del arte Joaquín Yarza Luaces, en su obra Formas artísticas de lo imaginario (1987), sostiene que la asociación de San Miguel como psicopompo nace entre los coptos, y es producto del gnosticismo de los primeros tiempos del cristianismo, y

“se trató de una forma de sincretismo, dentro de los ambientes esotéricos», donde Miguel no sustituye a Hermes, sino que se identifica con él o se incorpora al complejo personaje Hermes- Thoth”.

Con la revitalización en Europa de la corriente hermética durante el siglo XVI en Florencia, se rescata varios aspectos del dios, y – entre ellas- ésta de guía del Alma, aunque con un cierto enfoque cristiano. En ciertas figuraciones, como en ésta imagen del Tarot relativa al Juicio Final, quien va a realizar la llamada de las almas es Hermes.

Como no podría ser de otro modo, Hermes se encontraba presente en los rituales festivos que sobre las almas de los difuntos se celebraban en diversas regiones de Grecia. Mencionaré las que se celebraban en Atenas, donde se había instituido una fiesta colectiva, la Genesia (el día 5 del mes Boedromion) en la que todos en común les dedicaban honores. La fiesta principal caía en primavera, a continuación de las Antesterias de Dioniso -de las cuales constituían en realidad una parte. Era el momento en que los muertos retornaban al mundo de los vivos, como en Roma durante los días en que mundus patet. En estos días mandaban los muertos y Dionisio, el señor de las almas. Eran «días impuros», no favorables para los negocios, y los templos permanecían cerrados. Cada familia hacía honor a sus difuntos de manera análoga a la que todavía hoy hacen muchos pueblos. Se les ofrendaban libaciones, y el último día de las fiestas -el tercero, que se llamaba Khýtroi, es decir «fiesta de las marmitas», estaba consagrado a un ritual funerario: Hermes Ctonio recibía ofrendas de simientes cocidas, pero destinadas «a las almas de sus difuntos», Los escolios a Aristófanes, Acarnienses (1076) y Ranas (218) nos cuentan la ofrenda de una «marmita llena de semillas de todas clases» a Hermes, ofrenda que se limitaba a una presentación, pues no se quemaba como en las Teoxenias o sacrificios en honor de los héroes. Un ritual parecido se seguía en los banquetes de Hécate y los sacrificios para las Erinias.

Como hemos visto a través del periplo literario y figurativo de éste escrito, encontramos a Hermes como el Dios que se hace presente en un momento tan crucial como el de la muerte, pero que la vida del alma no termina allí, sino que tiene su destino final en el Erebo. Hermes se hace presente entonces para la protección del alma y guiarla en su viaje. En el sentimiento religioso griego era una presencia real, el guía y protector benéfico en un topos desconocido.

Bibliografía Consultada

Textos

Herodoto, Historia. Editorial Gredos, Colección Clásica Gredos, Madrid, 1984.

Homero, Himnos Homéricos. La “Batracomiomaquia”. Madrid, Editorial Gredos, 1978.

Homero, Iliada, Traducción de Emilio Crespo Güemes. Editorial Gredos, Colección Biblioteca Clásica Gredos. Madrid, 2000.

Homero. Odisea, Traducción de José Manuel Pabón. Editorial Gredos. Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 2000.

Anónimo. Fragmentos de Épica Griega Arcaica. Introducción, traducción y notas de Alberto Bernabé Pajares. Editorial Gredos, Colección Autores Clásicos 20, Madrid, 1979.

Asimismo, una pluralidad de obras de literatura clásica griega (Eurípides, Sófocles, Pausanias,

Ovidio, Luciano, etc.), textos religiosos (Himnos Órficos) repertorio epigráficos, que encontramos en la Colección Clásica de la Editorial Gredos.

Estudios

Barba de Piá´a Chan, Beatriz. Las Almas y sus Guías en el México prehispánico. En

Dimensión Antropológica. México. CNCA-INAH. Año I, Vol. II, Sept.-Dic. pp. 21 a 42.

Damisch, Hubert, y Tapie, Eliane Cazenave. El Juicio de Paris: Iconología Artística. Siglo XXI, 1996.

Diez de Velasco Abellán, Francisco P., Los caminos de la muerte: religión, rito e iconografía del paso del más allá en la Grecia antigua, Editorial Trotta, Valladolid, 1995. También disponible en http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=19044.

Diez de Velasco Abellán, Francisco P y Otros, La Religión en la Antigua Grecia. Actas Jornadas sobre la Antigüedad, 21-24 Noviembre 1996, disponibles en http://antiqua.gipuzkoakultura.net/index-es.php

Graves, Robert. The Greek Myhs. Los Mitos Griegos. Traducción al castellano por Luis Echavarri. Alianza Editorial, Madrid, 1985.

Kerényi, Karl, Hermes, Guide of Souls (Guia de las Almas), conferencia pronunciada en Eranos en 1942 y puesta por escrito como libro un año después (6ª ed. en inglés: Spring Publications, Woodstock, CT 1996)

La Religión Antigua, Herder, 1999.

Arquetipos y Símbolos Colectivos. Circulo de Eranos I (Cuadernos de Eranos) Anthropos, 1994.

Mayr, Franz K. La Mitología Occidental, edición de Andrés Ortiz-Osés. Anthropos, Morales y Marin, José Luis. Diccionario de iconología y simbología. Madrid: Taurus Ediciones, Madrid, 1986.

Schwab, Gustav, Die Schönsten sagen des klassischen kaltertums, editado por Verlag carl ueberreuter, wien-heilderberg. Las más bellas leyendas de la antigüedad clásica, Traducción al castellano de la cuarta edición alemana por Francisco Payarols. Revisión de los textos griegos y latinos por Eduardo Valenti. Editorial Labor, Barcelona, 1º edición, 1953, 3º reimpresión, 1959.

Siebert, Gérard, Hermés, Dieu des Frontières. Contribución au colloque de lAssociatión interuniversiaire de lEsrt, Metz 1999, actes édités àr J.- M. Demarolle

Platón, Obras Completas, traducidas del griego al castellano por Maria Araujo, Francisco García Yagüe, Luis Gil, José Antonio Minués, María Rico, Antonio Rodríguez Huescar y Francisco de P. Samaranch. Aguilar, 1981, Madrid, edición 2ª, 5ª reimpresión.

Rodhe, Edwin, Psique. El culto de las almas y la creencia en la inmortalidad entre los griegos. Agora, Málaga, 1995.

Varios Autores, Mitología General. Bajo la dirección de Félix Girand. Editorial Labor, Barcelona, 1971

El Juicio de Paris y las Tres Gracias como línea en el Arte, en http://www.historia-del-arteerotico. com/tres_gracias/home.htm

Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Judgement_of_Paris alberga contenido multimedia sobre Juicio de Paris.

Procedencia de las imágenes: El autor